Historique de la Sucrerie

Francières fit partie des premières sucreries apparues dans l’Oise, sa création fut comme souvent l’oeuvre d’un riche exploitant agricole local. Son évolution architecturale est intéressante à étudier car elle est liée à celle de son activité.

Le site comprend plusieurs dépendances comme les distilleries, les fours à chaux, les ateliers mais surtout la maison patronale, édifice classé original avec détails « Arts Déco ».

Une école et une chapelle y ont longtemps fonctionné. Les bâtiments annexes : sécherie, bascules, puits, piste cyclable, abris antiaériens – implantés à distance du site – ne sont pas moins dignes d’intérêt ainsi que les fermes et les terres dont elle a tiré ses produits. L’entreprise a connu différents statuts et les évolutions techniques, financières et commerciales, législatives, humaines n’ont pas manqué. Les dirigeants, dont un de renommée nationale, furent des personnalités marquantes dont nous avons dressé les portraits. Mais que serait ce vaste navire sans les hommes et les femmes qui en ont constitué le personnel. Retrouvez les à travers les faits marquants qui ont émaillé l’histoire de cette entreprise.

Son originalité est d’avoir été une cité dans la cité à l’intense vie sociale, dont la force du souvenir s’impose encore aujourd’hui.

Les causes de son déclin aujourd’hui bien analysées n’ont alors pas trouvé de solution et sa fermeture fut inéluctable, marquant la fin d’une riche aventure industrielle et humaine.

1829 - 1833 : l'ère Thirial

Vue de la halle dite « Thirial », principal bâtiment de la fabrique de 1829 encore debout aujourd’hui.

Il s’agit de l’un des derniers exemples d’architecture industrielle datant de la Restauration en milieu rural.

Le corps de l’usine primitive de 1829 fondée par César-Auguste Thirial, Édouard Bertin et quatre autres associés, est constitué par :

– une cour d’entrée dite cour d’honneur avec les deux pavillons de conciergerie le long de la route .

– au fond de cette cour à l’est, parallèle à la route, la halle primitive dite halle Thirial.

Elle mesurait environ 50 mètres de longueur sur neuf de large et d’une hauteur de près de 13 mètres. Bâtie en brique avec arcades en plein cintre et couverte d’ardoise, sur deux niveaux avec combles, elle correspond à l’actuelle partie survivante.

Elle comprend l’atelier de fabrication proprement dite d’environ 30 mètres de long et occupant deux niveaux (à cette époque les différents stades de fabrication se faisaient en descendant par gravitation, en escalier).

Au nord de cette halle, logement et bureaux et à son sud, un lieu de stockage.

Sous Thirial, est noté Louis Vinchon comme « résident responsable » de l’usine.

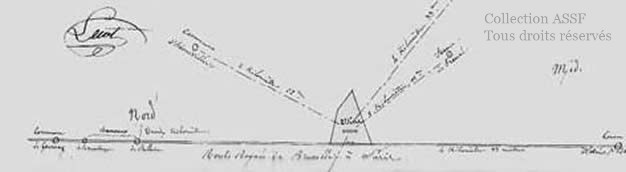

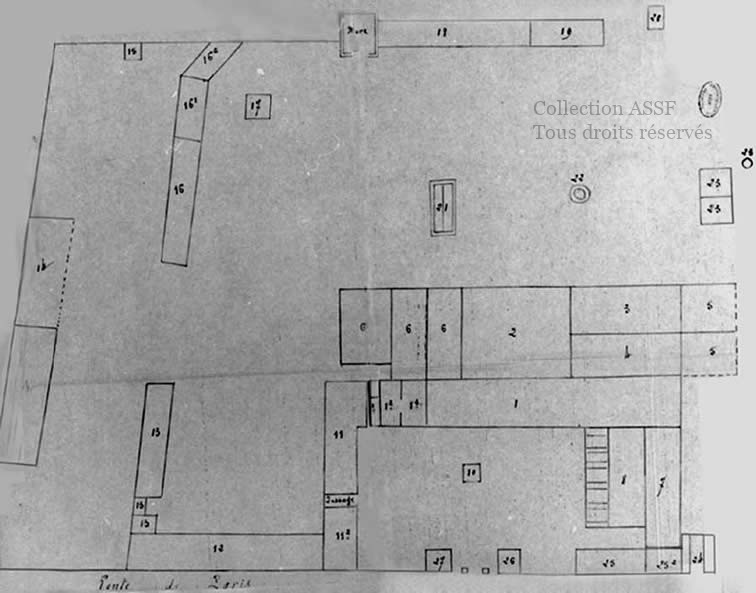

Plan accompagnant la demande de construction en 1829 – Archives Départementales de l’Oise

Le plan du 26 mai 1829 (voir reproduction ci-dessus) accompagnant cette demande d’autorisation mentionne non seulement l’emprise de l’usine sur le secteur et sa distance par rapport aux habitations, mais fait apparaître trois constructions qui correspondent parfaitement à celles que l’on peut observer aujourd’hui, à savoir :

– La grande halle de fabrication de forme rectangulaire mesurant 73 x 9 mètres.

– Les deux pavillons d’entrée (6 x 4 mètres) de part et d’autre du portail donnant accès à la cour, actuellement appelée cour d’honneur.

La fabrique se trouve réglementairement à 50 mètres de la route, l’atelier de production (aujourd’hui inclus dans les bâtiments ultérieurs) est élevé en briques pleines et présente une façade rythmée par deux niveaux de grandes fenêtres en plein cintre, un rez de chaussée avec surélévation, un étage et des combles aménagés.

Le tout couvert en ardoises. L’extrémité nord était le logement patronal. Le bâtiment principal abritait les deux chaudières alimentant la machine à vapeur.

Aux extrémités des deux petits côtés, deux chambres au-dessus du local de la chaudière, soutenues par des voûtes. L’une d’elles est l’habitation du chauffeur, l’autre est un atelier.

Le rapport de l’ingénieur des mines, daté de février 1830 décrit le local des chaudières qui alimentent la machine à vapeur. Ce local : « profondément encaissé dans le sol, est formé de deux grands et de deux petits côtés. L’un des grands côtés regarde le champ, le second est contigu aux ateliers antérieurs ».

En 2001, le puits d’origine datant de 1829 a été découvert. Il est situé au nord et à gauche de l’actuelle cheminée.

Briqueté, ses côtés mesurent quatre mètres. Il fut restauré par l’ASSF à l’été 2019.

La famille THIRIAL était originaire d’Espagne qu’elle quitta au seizième siècle pour s’installer en Touraine. Localement, on retrouve ce nom tout au long des XVII° et XVIII° siècles comme fermiers des terres du prieuré, de la cure, de la chapelle Saint Sauveur, receveurs de la seigneurie ou lieutenants de justice avant la révolution.

Le premier représentant est Denis, né en 1696, receveur et lieutenant de la Prévotée Royale de Remy, Gournay et Moyenneville et lieutenant de justice de la seigneurie de Francières. C’est son fils François, officier municipal pendant la révolution, qui sauva le presbytère et bâtit la première école publique avant de les rétrocéder à la commune en 1800.

Monsieur César Auguste THIRIAL, fils du précédent, est né à Francières en 1783 dans la ferme dite « Du bout du Monde » qui appartenait déjà à sa famille en 1770.

Après la révolution et jusqu’en 1830, César Auguste THIRIAL fut fermier du hameau de Fresnel. Il fut également maire du village de 1815 à 1831 puis de 1832 à 1837 ; Jules César Thirial lui succèda en 1837 pour une brève durée.

César Auguste, quant à lui, se retirera à Margny lès Compiègne en 1840. Sa fille et son gendre Louis CHEVALIER récupéreront alors la ferme du Bout du Monde. C’est à Estrées-Saint-Denis qu’il fut inhumé dans les années 1850, mais sa sépulture a depuis disparu.

Dans le cimetière actuel de Francières datant de 1846/1850, une simple plaque commémorative fixée sur la sépulture des CHEVALIER, rappelle sa mémoire.

1833 - 1859 : l'ère Crespel

Vue du bâtiment principal de la sucrerie. Les halles à droite ont été édifiées sous Crespel.

L’usine ferme en 1832 et est rachetée en 1833 par Louis François Xavier Crespel-Delisse.

Dans l’acte d’achat du notaire Me Potier, elle est sommairement décrite ainsi :

« un principal corps de fabrique à deux étages au-dessus du rez-de-chaussée, grande cour entourée de murs sur le devant et sur les côtés, deux loges de concierge, deux bâtiments d’angle contenant forge, écurie et remises, toutes les dites constructions en brique avec ouverture en ardoise, terrain enclos de treillage tant sur les côtés que sur le derrière de tout ce qui précède et dans lequel se trouvent deux magasins à betteraves, puits et puisard, le présentant une superficie de 1 ha, 28 ares, 72 centiares ». (régulièrement agrandie par la suite).

Entre 1833 et 1859 sous Crespel, ont été construits des agrandissements vers l’est, accolés à la halle Thirial avec en leur centre la cheminée d’origine. (Ces nouveaux bâtiments accueillaient de nouveaux générateurs, la fabrique de noir animal et la première distillerie).

Dans cette période ont aussi été créées de chaque côté de la cour deux ailes est-ouest aboutissant à la route ( ateliers au sud, bâtiments agricoles et un bureau au nord).

La halle Thirial a été prolongée au nord dans le même style ( à usage de logements) et elle mesure désormais 73 mètres de longueur. C’est cette partie prolongée qui s’est effondrée en 2007.

L’entrée des betteraves ne se fait plus par la cour centrale mais par un porche sur la route accolé à l’aile sud avec bascule.

Une usine à gaz s’élève au sud du corps principal et les logements ouvriers en brique avec arcades sont édifiées le long de la route sur 33 mètres jusqu’au nord du site.

Le bâtiment dit de l’Orangerie contre la clôture est existe à cette période ainsi que deux bâtiments de menuiserie.

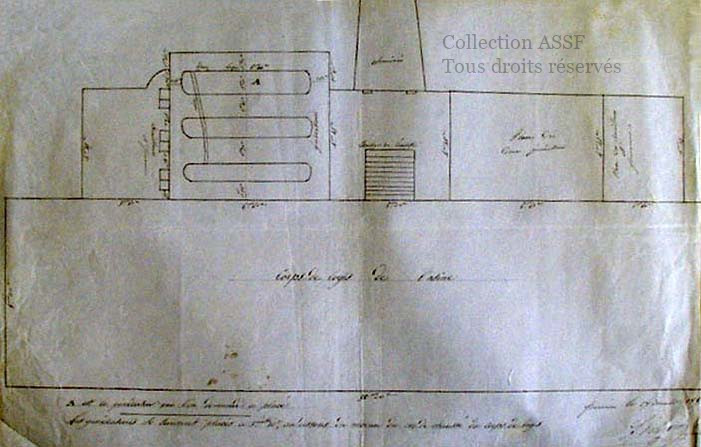

Plan-projet daté du 27 décembre 1851.

En bas, corps de logis de l’usine (30 x 8m) et au-dessus, de gauche à droite : bouilleurs et fourneaux qui serviront ensuite à la distillation, première salle des générateurs, cheminée qui disparaîtra en 1855 (fusion des locaux latéraux), place des générateurs et place des bouilleurs et fourneaux projetées en 1851 et réalisées vers 1853. ADO.

La description de l’usine sous l’ère Thirial montre de fortes analogies avec les locaux figurés sur le plan des générateurs de la sucrerie établi en 1854 à l’appui de la demande formulée par Crespel-Delisse.

A ces locaux, sur le plan, sont certes adjoints des ateliers, mais la partie renfermant les générateurs, adossée à la grande halle, correspond certainement à celle du premier local de 1830. La cheminée est installée au coeur des bâtiments adossés à la grande halle. Ce n’est donc pas celle que l’on connaît dans la cour et qui date de la période 1859 / 1861.

D’après les travaux réalisés en 2001, elle devait être située sur le côté est de la grande halle, au 1/3 nord de celle-ci.

Jusqu’à la fin du XIX° siècle, c’est par le portail entre les deux pavillons d’entrée que pénétraient les tombereaux chargés de betteraves.

Dès la prise de possession de Monsieur CRESPEL en 1833, l’usine de Francières va se développer et voir l’édification de bâtiments nouveaux :

– Une deuxième maison, au sud pour le logement d’un cadre.

– Des logements d’employés en travées avec arcades en plein cintre, le long de la nationale, au nord de la cour d’honneur, toujours en briques pleines et couverts d’ardoises.

– La première maison patronale entre ce bâtiment et l’usine proprement dite.

– L’orangerie (à l’origine, bergerie avec communs pour ouvriers) à l’est de celle ci.

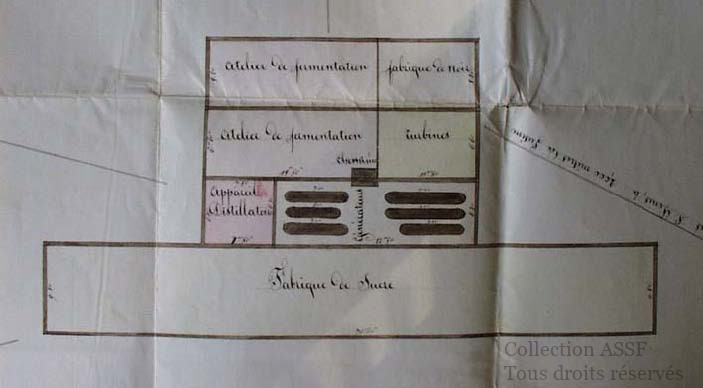

– Trois bâtiments adossés à la grande halle de fabrication d’origine, destinés à la distillerie (mars 1855), aux générateurs, à la laverie, aux citernes de fermentation, aux fours au noir (noir animal pour décolorer le jus de sucre), à l’atelier de la cuverie.

– Un quatrième bâtiment, dans le prolongement, abritant : magasin à betteraves, râperie et presses. En bâtiments annexes, l’un en aile droite comprenant : forge, bourrellerie, remise et écurie. L’autre en aile gauche abritant : écurie, buanderie, bureau, cuisine.

– Un pavillon sur la route, au sud de la forge, couvrant une bascule de vingt tonnes ; avec une entrée plus au sud de la cour d’honneur pour le trafic lié aux livraisons.

– Un gazomètre fournissant énergie, chauffage et éclairage à l’usine, implanté plus au sud encore en direction d’Estrées-Saint-Denis.

La clôture du nord-est comprenait, à la fin de l’ère CRESPEL, trois bâtiments : l’un recelant, charronnerie, tonnellerie, bergerie, bouverie, porcherie, poulaillers et hangars. Le deuxième : bergerie et logements d’ouvriers. Le troisième : une bouverie. Les logements des personnels permanents et saisonniers occupaient une place importante.

Si la surface occupée à l’origine (1829) était de 3,2 Hectares, en 1859 elle se monte à 10, plus un hectare de jardins – à peu près celle d’aujourd’hui.

Plan annexé à la demande de construction d’une première distillerie en 1855. ADO

Né à Lille le 22 mars 1789, ses parents, cultivateurs à Annoeuillin, s’établirent commerçants dans cette ville.

Il perd son père très tôt et se trouve obligé d’abandonner ses études.

Il épouse en 1809 Mademoiselle DELLISSE, nom qui est souvent accolé au sien.

Dès 1810, avant même la promulgation des décrets napoléoniens, il avait établi à Lille, une fabrique expérimentale et obtenu, un des tout premiers, un échantillon de sucre de betterave.

En 1815, il installe à Arras un établissement qui devait connaître une extraordinaire prospérité (cent cinquante ouvriers pendant l’hiver et deux cent quatre-vingt dix pendant l’été, en 1827) et reçoit la visite des plus hauts dignitaires français et étrangers, parmi lesquels le duc d’Angoulême et le roi Charles X.

Pionnier de l’industrie sucrière, Crespel-Delisse n’aura de cesse de perfectionner la culture betteravière et les techniques de raffinage du sucre.

En 1825, il obtient le grand prix de la société d’encouragement pour l’industrie nationale.

Par ailleurs, il accroît considérablement le réseau de ses entreprises. Propriétaire, outre sa raffinerie d’Arras, de sept sucreries dans le Pas-de-Calais, il s’implante, avant 1824 dans l’Aisne, à Villequier-Aumont et Frières-Faillouël.

Par la suite, il rachètera les sucreries de Sailly-le-Sec et de Roye, ainsi que celle de Villeselve, en plus de Francières en 1833, acquise peut-être sur le conseil de son «disciple» LEDRU.

Premier fabricant d’Europe, il favorise l’expansion de cette industrie dans tous les domaines y compris celui des avancées technologiques et resserre les liens entre les industriels au-delà des frontières. Au total, en 1848 ses treize « fabriques de sucre agricole » couvrent une superficie de 2 274 ha et l’ensemble de son industrie produit un actif de 2 819 000 tonnes pour 2 500 000 kilogrammes de sucre obtenu.

Celle de Francières couvre à elle seule 200 hectares qui, contrairement aux autres propriétés, sont chaque année sans interruption, cultivés en betteraves qui, chose remarquable continuent « à croître en abondance ».

Mais une nouvelle législation va faire passer le montant de ses impôts de 300 000 francs en 1839 à 1 850 000 francs en 1841 et à partir de 1854 la nécessaire modernisation de ses usines va lui poser d’importants problèmes financiers.

En 1857, il est ruiné par la hausse du taux de l’escompte et la chute du prix du sucre. Les banquiers et les notaires contribuent à peine à combler le passif de plus d’un million que lui laisse la campagne 1857/1858.

L’Etat à qui il doit 474 000 francs, vend une partie de ses usines.

En 1864, NAPOLEON III fait voter par le corps législatif une pension viagère de 6 000 francs pour CRESPEL à titre de récompense nationale. Celui qui est considéré comme le fondateur de l’industrie sucrière en France meurt du choléra peu de temps après, le 21 novembre 1865.

Monument en l’honneur de Crespel-Dellisse élevé en 1867 à Arras par Léon Cugnot.

Photo : Sunala pour Wikimédia. License CC BY-SA 4.0

Plus d’informations sur Crespel-Dellisse et son rôle dans l’industrie sucrière peuvent être lues dans le Mémorial de l’Industrie Sucrière.

ACTE DE VENTE EN DATE DU 22 Avril 1833 :

Par devant Maître Pottier et son collègue, notaires à Compiègne, département de l’Oise soussignés, a comparu Maître Joseph Marie Cassan, notaire demeurant à Estrées-Saint-Denis, chef lieu de canton de l’arrondissement de Compiègne, agissant au nom et comme mandataire spécial aux fins des présentes, suivant acte sous seings privés et enregistrés à Compiègne le vingt huit du même mois, folio 25 recto, case 5, par Maître Aubrelicque qui a reçu deux francs vingt centimes, et qui certifie véritable et signé par le dit sieur mandataire en présence des notaires soussignés, est demeuré ci annexé après que dessus il a été fait du tout mention.

De 1° Monsieur Edouard BERTIN, propriétaire et maître de poste demeurant à Roye, 2° Monsieur Louis Fortuné Vicomte de Riencourt, propriétaire demeurant à Andechy, canton de Montdidier, 3° Monsieur Barthélémy Léonard comte de Tallobre, propriétaire demeurant à Compiègne, 4° Monsieur Edouard Jacques Cadeau d’Acy, propriétaire demeurant à Villers-aux-Erables, arrondissement de Mondidier, 5° et Madame Jeanne Pélagie Bertin, veuve de Monsieur Marie François de Sales Decrouy, décédé Juge au tribunal civil de Compiègne, elle propriétaire y demeurant, tous ex-membres de la société industrielle constituée originairement sous la raison THIRIAL, BERTIN et Cie, modifiée ensuite et ayant alors la raison sociale CADEAU et Cie et enfin aujourd’hui dissoute ainsi que le tout sera plus amplement énoncé cy après. Lequel sieur comparant ès dits noms, a, par les présentes, vendu avec garantie de tous troubles, dons, dettes, douaires, hypothèques, évictions et autres empêchements quelconques :

A Monsieur Louis François Xavier CRESPEL-DELISSE, propriétaire fabricant de sucre indigène, demeurant à Arras, chef-lieu du Pas de Calais, étant ce jour à Compiègne, à ce présent et acceptant, acquéreur pour lui et ses ayants cause:

« une usine de fabrication de sucre de betteraves, sise au terroir de Francières, canton d’Estrées-Saint-Denis, près la grande route de Flandres, lieu-dit « le long champ d’Hémévillers », constituant en un principal corps de fabrique, à deux étages au-dessus du rez-de-chaussée, grande cour entourée de murs sur le devant et sur les côtés, deux loges de concierge, deux bâtiments d’angle contenant forge, écurie et remises, toutes les dites constructions en briques avec couverture en ardoises, terrain enclos de treillages tant sur les côtés que sur le derrière de tout ce qui précède et dans lequel se trouvent deux magasins à betteraves, puits et puisard, le tout présentant une superficie de un hectare, vingt huit ares, soixante douze centiares, ou quatre mines de terrain, tenant sur le devant ou vers le couchant, à la Grande Route de Flandres, d’un côté vers le sud-est à la terre de Fresnel et d’autres côtés nord et nord-est faisant angle à Monsieur Decalfeux.

Ensemble, tous les ustensiles, machines et autres objets y attachés et formant son ameublement sans aucune exception ni réserve. Et au surplus ainsi que la dite usine, ses dépendances et objets d’ameublement se poursuivant et se comportant, Monsieur Crespel déclarant bien connaître le tout pour en être dès maintenant en possession et n’ayant désiré une plus ample description. »

PROPRIETE

Cette usine a été construite et établie par la société constituée en nom collectif entre les dites sieurs Bertin, Vicomte de Riencourt, de Tallobre, Dame Decrouy et les sieurs Hector Ledru, alors fabricant de sucre indigène demeurant à Roye et César Auguste Thirial, cultivateur demeurant à Francières, sous la raison sociale Thirial, Bertin et Cie suivant acte sous seing privé en date à Estrées-Saint-Denis du premier avril mil huit cent vingt neuf, portant mention de sa confection en sextuple exemplaires, et enregistré à Compiègne le neuf du même mois d’avril, folio 22, recto, case 4, par Maître Aubrelicque qui a reçu cinq francs cinquante centimes. Cette société a ensuite été modifiée ainsi qu’il suit :

1° Par acte sous seings privés en date à Roye, du douze novembre mil huit cent vingt neuf, fait en double entre les dits sieurs Thirial et Ledru, le premier ayant agi comme le portant fort pour les autres membres de l’association, le dit acte enregistré à Estrées-Saint-Denis le seize du même mois, folio 50, recto, case 4 et suivantes, par Maître Rupin qui a reçu cinq francs cinquante centimes. Le sieur Ledru a cessé de faire partie de la société sans avoir droit contre elle à aucune répétition ni réclamation ainsi qu’il l’a reconnu.

2° Les actes entre les dits sieurs Bertin, de Riencourt, Thirial, de Tallobre et Dame Decrouy, membres restant alors de l’association primitive, et Monsieur Cadeau d’Acy, déjà nommé, acte fait sextuple à Estrées-Saint-Denis, le vingt deux décembre mil huit cent vingt neuf, enregistré audit lieu le vingt six du même mois, folio 58, recto, case 2, et suivantes par Maître Rupin qui a reçu deux cent quatre vingt francs cinquante centimes. Le dit Cadeau d’Acy est devenu membre de la société tant en remplacement du sieur Ledru et pour la mise que celui-ci devait fournir, que pour une partie de celle que devait y faire entrer Monsieur Bertin.

3° Par acte du vingt trois mars mil huit cent trente, fait sextuple à la fabrique de Francières, entre les six associés aux termes de celui dernier énoncé, sous leurs signatures privées et enregistré à ESD le vingt cinq du dit mois de mars, folio 77, verso, case 6 et suivante, par Rupin qui a reçu deux cent quatre vingt francs cinquante centimes et le trente et un décembre mil huit cent trente, folio 21, recto, case 7, pour supplément de droit par Beaudoin qui a reçu à ce titre deux cent soixante neuf francs cinquante centimes. Le dit sieur Thirial a cédé ses droits dans l’association à ses associés moyennant vingt cinq mille francs qui lui ont depuis été payés ainsi qu’il en a été justifié à Monsieur Crespel.

4° Par acte sous seings privés du même jour, vingt trois mars mil huit cent trente, fait quintuple à la dite fabrique entre les cinq associés restant et enregistré à ESD le premier avril suivant, folio 78, verso, case 9 par Rupin qui a reçu trois francs trente centimes, la société a pris la raison CADEAU et Cie.

Enfin, cette société a opéré sa dissolution par acte sous seings privés en date à Compiègne du quatorze mars mil huit cent trente deux, enregistré au dit lieu le vingt huit mars mil huit cent trente deux, folio 25, recto, case 11, reçu cinq francs plus le dixième, signé Aubrelicque. Tous ces actes de constitution, modification et dissolution de société, ont été rendus publics par dépôt au greffe du tribunal de commerce de Compiègne pour chacun dans la quinzaine de sa date, conformément à l’article quarante deux du code du commerce.

Le terrain, formant l’emplacement de la dite usine a été acquis par la dite société ayant alors la raison sociale THIRIAL, BERTIN et Cie, des dits sieurs Thirial, de Tallobre et Cassan , déjà nommés aux présentes, et de MM. Jean Louis Marie Decrouy, notaire, et Marie Valentin Aubrelicque, receveurs de l’enregistrement, tous deux demeurant à Compiègne, suivant contrat reçu devant Maître Pottier, notaire à Compiègne, présents témoins, le vingt huit avril mil huit cent vingt neuf, contenant quittance du prix et enregistré.

Ledit sieur Thirial, tant pour lui que pour ses vendeurs dénommés au contrat dernier énoncé, tous alors membres proposés de l’association depuis réalisée entre lui, le dit sieur de Tallobre et autres, par l’acte constitutif du premier avril mil huit cent vingt neuf, avait acquis le dit terrain de Monsieur Alexandre Louis Frédéric, Comte d’Auger, propriétaire et maire de la commune de Monneval canton et arrondissement de Bernay, demeurant au dit Monneval ; suivant contrat passé devant Maître Leconte, notaire à Bernay, présents témoins, le vingt neuf mars mil huit cent vingt neuf, contenant également quittance du prix et enregistré.

Il est énoncé en ce dernier contrat que le terrain dont il s’agit appartenait à Monsieur Dauger comme faisant partie de la terre de Fresnel, par lui recueilli dans la succession de Monsieur Pierre Alexandre Comte d’Auger, son père, maréchal de camp, décédé au château de Monneval le vingt sept septembre mil huit cent dix neuf dont il était seul héritier ; aussi constaté par acte de notoriété passé devant le même notaire, le quatre novembre suivant.

Lequel sieur Dauger père avait lui-même hérité de la dite ferme de Fresnel, entre autres biens, dans la succession de Dame Gabrielle Eugénie Desprez, sa mère, décédée à Compiègne où elle résidait, le vingt six juillet mil sept cent quatre vingt dix, veuve de Monsieur Louis Alexandre Dauger, lieutenant général, ainsi qu’il résultait d’un partage passé devant Maître Hua et son collègue notaires à Paris le vingt et un novembre suivant : enfin que la dite dame Dauger possédait depuis longtemps.

JOUISSANCE

Pour par le dit Crespel, acquéreur, jouir, faire et disposer de l’immeuble à lui présentement vendu et de tous les accessoires y renfermés, comme de choses lui appartenant en pleine propriété, au moyen des présentes, à compter de ce jour. Suivent le détail des charges, le prix principal : quarante mille francs dont vingt mille sont réglés de suite le reste dans le délai d’un an à raison de cinq pour cent d’intérêts. L’immeuble vendu demeurant affecté et hypothéqué.

Archives départementales de l’Oise. 2 EP 25/452 – 22 avril 1833 Acte n° 260

Vente par Maître CASSAN, au nom ces Messieurs BERTIN, TALLOBRE et autres à Monsieur CRESPEL

1859 - 1884 : de Crespel à la Société Anonyme

La cheminée de la sucrerie vue depuis la Halle Thirial.

En 1859 Crespel fait faillite, et par adjudication l’usine est vendue à Denis-Marin Bachoux avec entre-autres associés Frédéric Grieninger .

Juste après, vers 1860-1861, la cheminée est transférée contre la halle d’origine dans la cour centrale.

Elle mesure actuellement 35 mètres de hauteur, apparemment un peu « raccourcie », et le four à chaux vertical cylindrique en brique est bâti en arrière de l’usine à l’est à la place d’un feu ouvert qui était situé au nord.

Dès 1880, les bâtiments centraux sont agrandis « en carré » à l’arrière de la grande halle pour accueillir entre autres de nouveaux générateurs et la première diffusion.

Au sud de la fabrique, parallèlement à la route, une deuxième distillerie est bâtie et plus loin, deux halles de stockage et séchage.

Puis une usine à soufre ( entrant dans la fabrication du sucre) et une usine à potasse (récupération des résidus de mélasse de la distillerie).

Ces trois bâtiments du sud-sud-est (usine à gaz avec une deuxième cheminée, usine à potasse avec une troisième cheminée et l’usine à soufre disparaîtront au début du XX°siècle.

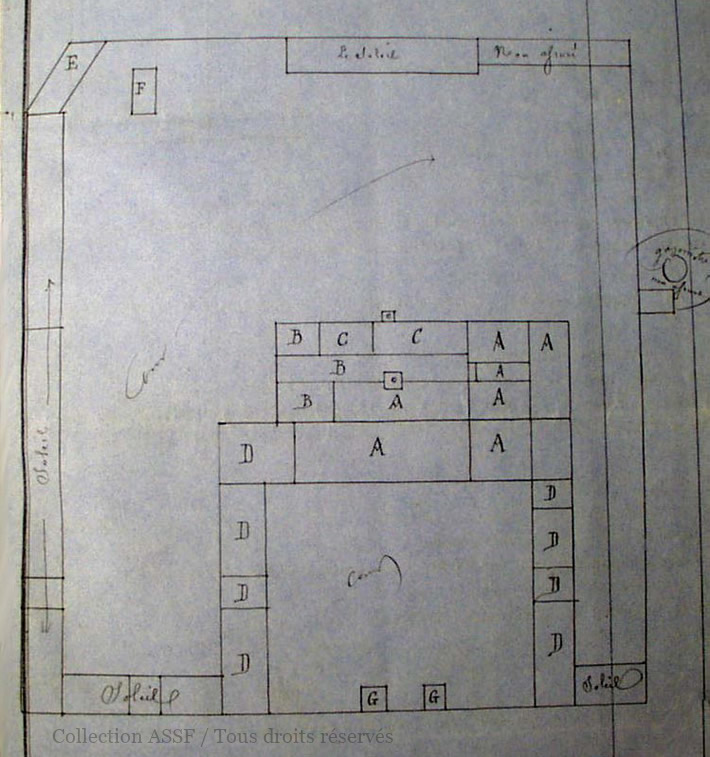

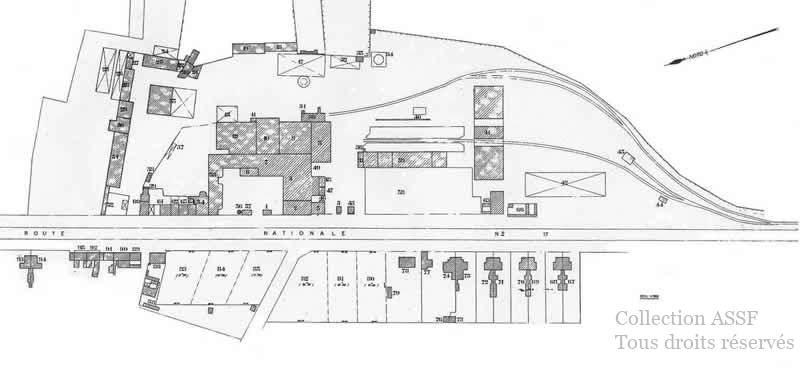

Plan de 1859 .

Légende : A – fabrique de sucre, B – distillerie, empotement, cuverie, C – four au noir & magasin avec citernes, D – habitations & dépendances, E – charronnerie & tonnellerie, F – hangars & four à chaux, G – logements du concierge & contre-maître.

C’est à cette époque que débute la construction des premières maisons ouvrières – de l’autre côté de la route – au niveau de l’ancien estaminet en face de la sortie nord de l’usine. Dès cette période, la caractéristique la plus spectaculaire du site de Francières est bien l’incroyable imbrication topographique et architecturale entre le domaine patronal, le domaine industriel et le domaine agricole.

Le « maître » ou le directeur occupait au dix-neuvième siècle la partie nord de la grande halle de fabrication. Cet enchevêtrement du domaine privé et du domaine industriel se perpétuera jusqu’au vingtième siècle.

L’une des ailes de la maison patronale fait partie intégrante de l’un des bâtiments de fabrication et l’aile en retour d’équerre vers l’ouest n’est séparée de la cour principale de l’usine que par un petit jardin borné à l’est par la cheminée et la salle des machines de l’usine.

En outre, l’aile ouest de la maison patronale communique directement au nord avec une aile de logements d’employés parallèle à la grande route.

Enfin, l’autre jardin patronal, doté d’une orangerie et d’une serre, est situé à l’extrémité est de l’enclos industriel, et le maître des lieux, pour s’y rendre, doit longer les ateliers de fabrication et le four à chaux.

On imagine ainsi une cohabitation pour le moins étonnante entre une unité industrielle, dont le moins que l’on puisse dire est que la salubrité n’est point sa qualité dominante, et une unité patronale étroitement comprimée entre ateliers et magasins d’un côté, bureaux et logements ouvriers de l’autre. La surface de la fabrique augmente une première fois en 1867 et une nouvelle fois en 1874.

A la fin des années 70 sont construites : la maison du contremaître, plusieurs maisons ouvrières, celle du charron et du directeur, à l’ouest de la nationale, plus une cantine.

Les évolutions technologiques, en particulier le procédé par diffusion qui est mis en place à Francières vers 1880 – parallèlement à l’installation d’une nouvelle distillerie – entraîne de nouveaux bouleversements architecturaux. C’est dans la partie méridionale du site que seront construits les nouveaux bâtiments : la distillerie, qui après 1894 servira de lieu de stockage et de logement pour les saisonniers, un four à potasse, halle à charbon et halle de stockage. Les bâtiments centraux sont restructurés.

Plan annexé à la demande de construction d’une deuxième distillerie en 1880. ADO

La guerre de 1870 s’abat sur notre département en septembre et l’occupation se maintient dans notre région jusque septembre 1871, marquée par de fortes contributions sur lesquelles nous n’avons pas de renseignement. Par contre, et contrairement à la grande guerre, les Prussiens respectèrent les cultures de betteraves et les sucreries.

La période 1873 – 1875 fut mauvaise. Si Francières ne fut pas concerné par l’échec des râperies devenues trop nombreuses et onéreuses ; les charrois se multiplièrent autour de notre usine et sous la direction de M. Gallois – par ailleurs, entré au conseil municipal en 1874 – les conflits avec la mairie, à cause de la détérioration des voies et chemins, se multiplièrent et donnèrent lieu à de multiples indemnisations.

Dès 1873, les planteurs se rebellent contre les sucreries dans toutes les régions (soi-disant à cause de l’épuisement des sols causé par ce type de culture, des travaux pénibles requérant un surplus de main-d’oeuvre et du prix des semences). Ils se réorientent vers d’autres types de culture ou orientent leur production betteravière vers les distilleries. Francières est relativement épargné grâce à sa propre production de betteraves.

La grande dépression économique de 1873/1875 se trouve aggravée par des problèmes climatiques et par la concurrence allemande et austro-hongroise. A partir de 1876/1878, les conflits avec les planteurs se calmeront.

Il faut attendre la période 1887/1891 pour voir le contexte agricole s’améliorer.

Denis-Marin Bachoux, « propriétaire » de la sucrerie de 1859 à 1888, est né vers 1813.

Nous ignorons son parcours jusqu’à son arrivée à Francières. Il demeure à cette époque Bd de Sébastopol à Paris. Il est négociant en denrées coloniales (sucre et café) au 37 rue Ste Croix de la Bretonnerie ( où se tiendront plus tard les Conseils d’Administration).

En juillet 1859, la sucrerie de Crepel-Dellisse, mise en faillite, est vendue aux enchères.

Elle est rachetée par Bachoux, associé à Frédéric Grieninger, banquier de la banque Pescatore et déjà membre de la société Leyvraz et Cie, créée par Crespel en 1854.

Grieninger se retire du conseil d’administration, tout en restant actionnaire et Bachoux se retrouve seul aux commandes.

Puis en raison des lourds investissement nécessités par les nouveautés technologiques, les difficultés financières apparaissent. Pour y apporter de nouveaux capitaux, Bachoux fonde en 1884 la SDF, société des Sucrerie et Distillerie de Francières dont il possède 2800 parts sur 2900. Grieninger vend à cette date ses dernières actions.

De 1886 à 1888, la situation financière s’aggrave. Des associés démissionnent.

En 1888, un des trois gendres de Bachoux, lui aussi négociant en importations coloniales, fait faillite.

Denis-Marin Bachoux, garant et caution de son gendre, est entraîné dans une faillite personnelle.

Il donne sa démission de président de la SDF le 28 novembre 1888.

De nouveaux actionnaires apparaissent, Bachoux ne possède plus que 502 actions.

Ruiné, il décède en 1889 en son nouveau domicile du 7 square du Roule à Paris.

_________________________

Durant ses 29 années à Francières, il aura engagé Gallois comme directeur en 1866, Dupont comme chimiste en 1877.

Les importantes transformations de l’usine durant sa présidence sont énumérées dans les chapitres consacrés à ces deux personnalités, à voir ci-dessous.

En 1884, il licencie Gallois et nomme Prudent Druelle nouveau directeur.

Par ailleurs, il a été membre du Conseil d’Escompte de la Banque de France de 1870 à sa démission en 1888.

Facade de l’école de Douai (actuelle ENSIA) fondée par Charles-François Gallois et François Dupont.

Cet article est rédigé en partie grâce à la documentation de Bertrand Fournier du Service Régional de l’Inventaire.

Charles-François Gallois, directeur de la sucrerie de Francières de 1866 à 1884, est né le 15 novembre 1828 à Harlimont près de Verviers en Belgique ( en fait la Hollande, la Belgique n’étant devenue indépendante qu’en 1830) mais de père français, exerçant la profession de serrurier.

En 1852, il sort de l’Ecole Centrale des Arts et Manufactures.

– De 1852 à 1854, il installe la sucrerie de Quesnay sur Deule (Nord).

– De 1854 à 1856, c’est la première distillerie de betteraves de l’Ouest à St Léonard ( Seine Maritime) qu’il installe.

– De 1856 à 1861, il est ingénieur d’un prince égyptien et fonde la sucrerie de canne à sucre de Erment en Haute Egypte. Il y invente un procédé de macération et crée de nombreuses irrigations de plantations de canne.

Il y construit même un palais près du Caire, le palais de Coubbey.

– Entre 1861 et 1864 ; il est ingénieur de la Cie Gale de Construction de matériel ferroviaire à Clichy ( la Garenne).

– De 1864 à 1866, il installe l’usine de cuivre de Navarre dans l’Eure. Il y invente un four à recuire le cuivre.

– En 1866, Bachoux le nomme directeur-gérant de sa sucrerie de Francières.

Nous ne savons pas encore qui était directeur de 1859 à 1866.

Nous ignorons aussi qui était chimiste de 1859 à 1877, date à laquelle est nommé François Dupont.

Gallois porte la production de sucre de son arrivée à son départ de 7-8000 sacs de 100Kgs à 15-18000 sacs.

Avec Dupont, ils installeront après 1877 (on ignore la date exacte) la diffusion à vases.

En 1880, la grande distillerie en arrière de la cour à betteraves actuelle sera édifiée puis au sud, une usine à soufre (procédé d’extraction du sucre), une usine à potasse ( récupération des résidus de distillerie pour les engrais).

A titre personnel, il invente durant cette période :

– un robinet pour filtre-presse

– en 1868, un compteur à betteraves

– en 1873, un laveur de noir animal

– en 1877, un monte-betteraves métallique

– en 1878, une soupape spéciale pour gaz carbonique et surtout le « procédé Gallois » d’épuisement des pulpes ou cossettes

Au plan agricole, il a ajouté à la sucrerie deux fermes de 160 et 150 hectares et développé la vente d’engrais.

Il rédige « La question du sucre devant le Parlement ».

____________________________

Licencié par Bachoux en 1884 lors de la création de la SDF, il gagne contre elle un procès en dommages et intérêts en 1885.

Il crée ensuite avec Dupont le « laboratoire scientifique et industriel Gallois-Dupont ».

De 1889 à 1895, il préside l’ « Association des chimistes de sucreries et distillateurs de France et des colonies », l’ACIA, fondée par Dupont et toujours active.

Il anime aussi de nombreuses autres associations, congrès internationaux et reçoit des récompenses multiples.

En 1893, toujours avec Dupont, il fonde la première école d’enseignement de l’agro-alimentaire, l’ENIA devenue l’ENSIA. C’est l’Ecole de Douai transférée depuis à Massy.

La même année et encore avec Dupont, il publie le « Manuel-agenda des Fabricants de sucre et des Distilleries » réédité longtemps.

Gallois était chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur depuis 1882 et a été promu Officier en 1895 pour ses autres activités avec le chimiste Dupont.

Nous ne savons pas encore ce qu’il est devenu après 1895 ni en quelle année est survenu son décès.

Cet article est, en grande partie, rédigé à partir de la conférence d’un historien savoyard, Louis TOUVIER, le 3 Novembre 2010 à l’Académie Florimontane d’Annecy et à partir des informations données par M. Pierre VIGREUX, de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort, en plus de nos sources personnelles.

Monsieur Pierre VIGREUX, concluait dans sa lettre : « Par l’intermédiaire de ces deux personnes, la Sucrerie de Francières est donc à l’origine de la principale école d’enseignement de l’agro-alimentaire en France ainsi que de cette association de chimistes qui existe toujours ».

SA JEUNESSE

François Dupont est né en 1847 dans le royaume de Sardaigne de l’époque. Fils d’un paysan, il est l’aîné de 10 enfants. Ses résultats scolaires en primaire étant excellents, son instituteur le pousse à la poursuite des études.

En 1860, il devient Français comme les savoyards.

En 1866, il « monte » à Paris pour des études supérieures. Il entre au Conservatoire des Arts et Métiers, seul établissement dont la scolarité soit gratuite. Il choisit les options chimie industrielle et économie industrielle.

A 22 ans en 1869, le voilà ingénieur des Arts et Manufactures.

On ne connaît pas ses occupations entre 1869 et 1877. Une source suggère qu’il a dirigé un établissement d’enseignement en Seine et Oise.

FRANCIERES

Lors du rachat de la sucrerie en 1859 par Denis-Marin Bachoux et Frédéric Grieninger, ceux-ci nommeront un nouveau directeur Charles Gallois qui lui-même embauche François Dupont en tant que chimiste en 1877.

C’est sous sa direction technique qu’a été installée la première diffusion sans en connaître la date précise (la première dans l’Oise a été celle de Villeneuve-sous-Verberie en 1876).

M. Touvier nous apprend qu’il a aussi introduit une méthode de purification par électrolyse sans qu’on en ait d’autre documentation. (il était en relation avec le grand Marcellin Berthelot).

Ainsi que l’introduction de l’anhydride sulfureux après les cuites à la place du bisulfate de potassium. L’usine à soufre au sud du corps principal créée à partir de 1880 comme la deuxième distillerie date donc de sa présence à Francières.

Sans qu’on en connaisse la période, il a été envoyé par Gallois comme directeur technique d’une sucrerie de cannes à sucre en Égypte. Il en aurait rapporté les méthodes d’électrolyse ( ?) et de sulfitation pour le blanchiment du sucre extrait.

Il a doublé le rendement d’extraction du sucre à 12 % du poids des betteraves.(notons que Gallois avant d’être nommé directeur à Francières avait dirigé une sucrerie en Égypte).

Il part ensuite diriger une mission d’information en Allemagne, envoyé par le Ministère de l’Agriculture. Il en rapporte la formule d’un engrais à base d’acide phosphorique, d’azote et de potasse, qui doublera le rendement de betteraves à l’hectare.

C’est aussi durant son passage à Francières qu’il participe en 1882 au Congrès sucrier de Saint-Quentin. À son issue, il crée l’Association des Chimistes de sucreries et distilleries de France, qu’il présidera en alternance avec Gallois.

Son but était « d’occuper » les chimistes toute l’année et non pas seulement durant les campagnes sucrières et de déboucher sur toute l’industrie du sucre et de la fermentation puis la chimie agro-alimentaire, ce qu’il réalisera en 1893.

Cette association deviendra l’ACIA, Association des Chimistes, Ingénieurs et Cadres des industries agricoles et alimentaires, qui fonctionne toujours.

En 1884, lors de la création de la SDF, Charles Gallois et François Dupont sont licenciés par le nouveau Conseil d’Administration.

ACTIVITES NATIONALES APRES 1884

Après son départ de Francières, Gallois s’associe avec François Dupont pour créer un laboratoire de chimie à Paris.

Dupont fonde aussi une manufacture d’instruments de mesure chimique (saccharinomètres, féculomètres etc.).

En 1893, il fonde l’Ecole Nationale Supérieure des Industries sous le nom d’ENIA. C’est l’école d’industrie agro-alimentaire de Douai qui deviendra ensuite l’ENSIA et sera transférée en 1961 à Massy (Yvelines).

Il devient membre de plusieurs sociétés savantes concernant l’agriculture et les sciences. Il fonde aussi la Société Scientifique de l’hygiène alimentaire pour l’éducation scolaire.

Son seul échec sera celui de la transformation des résidus miniers du charbon en engrais.

Enfin il fondera les Congrès Internationaux de Chimie appliquée, qu’il organisera tous les trois ans de 1892 à 1912, y représentant officiellement la France.

En 1889, il édite avec Gallois un traité de la fabrication du sucre, sept fois réédité, de 600 pages, et dont le titre exact est : « Manuel-agenda des Fabricants de sucre et des Distillateurs, à l’usage des fabricants de sucre de betterave et de canne, des raffineurs et des distillateurs, chimistes, ingénieurs, chefs de fabrication, contremaîtres et des employés de Régie ».

Suivra en 1890, un « Guide pour l’usage des engrais ».

CARRIERE INTERNATIONALE

Sans en connaître la date, (avant 1892?), le Ministère de l’Agriculture l’envoie au Venezuela, où il conseille l’édification d’une fabrique de sucre de canne. Une stèle lui a été élevée à Caracas.

Il intervient ensuite dans le problème international des Balkans. La France y perd ses marchés de sucre au profit de l’Allemagne et de l’Autriche-Hongrie.

François Dupont a l’idée d’y transférer la technologie française en assurant la fourniture et la maintenance d’un matériel fabriqué chez nous. Il crée ainsi avec un banquier la Société Dupont-Milassoux et Cie°.

Cette société crée en Roumanie à Ripicéni une sucrerie assurant la totalité de la consommation locale.

Puis en Bulgarie, une sucrerie à Kayalé, stoppant ainsi les importations germaniques.

Nous ne mentionnerons pas ici ses multiples actions sociales pour le développement de la Savoie et l’assistance aux savoyards, « émigrés » en France.

Ni ses activités de maire de sa commune de Charvonnex, à la fois sociales et pédagogiques.

Il avait épousé en 1896 l’artiste France Premat. Il en eut deux enfants dont l’un mourut en bas âge et l’autre épousa la marquise de Monferrat.

Une de ses petites filles habite l’Oise et va nous rendre visite…

Il était officier de la Légion d’honneur, commandeur du Mérite agricole, et porteur de décorations italiennes, roumaines, et vénézuéliennes.

A ses obsèques en 1914, les ambassadeurs de Bulgarie, Italie, Roumanie, Venezuela, étaient présents ainsi que Gustave Eiffel, Paul Deschanel et les présidents de toutes les sociétés qu’il avait fondées.

1884 - 1906 : les débuts de la Société Anonyme

Le sigle « SDF » pour « Sucrerie et Distillerie de Francières » en fer forgé sur les fenêtres des bureaux donnant sur la nationale.

Bachoux, après avoir créé en 1884 la SDF ( société anonyme de la Sucrerie et Distillerie de Francières), se retire en 1888. C’est à un directeur qu’est confiée la marche effective de l’usine par les actionnaires. De 1884 à 1906, ce sera Prudent Druelle.

En 1891, tout au sud, le raccordement ferré à la gare d’Estrées saint Denis, est réalisé. Le rail atteindra progressivement le nord de l’usine coté est et une bascule sera créée à l’entrée sud ainsi que plus tard en 1923, le hangar du locotracteur.

En 1891, M. DRUELLE rachète, «pour des raisons de discipline», le cabaret situé en face et le transforme en logement pour le mécanicien. En 1901, une maison jumelle est bâtie à côté. Bergerie, hangars sont transformés en logements.

A partir de 1904, pour les employés fixes et les saisonniers, les logements misérables – derrière le hangar à pierre à chaux – sont améliorés.

Potasserie et distillerie fermées, sont aménagées, de la literie achetée et des lavabos posés. Cette modernisation entraîne une stagnation des emplois.

Plan de 1883 – Archives départementales de l’Oise.

De 01 à 08, bâtiments principaux comprenant la fabrique de sucre. 1/1, 1/2 et 1/3, bâtiment comprenant bureaux du directeur et des employés. 5, atelier de réparation. 5/2, forge et chaudronnerie. 6 et 27, pavillons à usage de logements d’employés. 8, bâtiment servant de logement aux ouvriers. 10, cheminée. 11 et 11/2, bâtiments à usage d’habitation du directeur et des employés. 12, plusieurs logements d’employés. 13 bâtiments à usage de poulaillers, toits à porcs, remise, étable. 14, bâtiments à usage d’étables, écurie, remise avec grenier. 15, hangar. 16, atelier du charron et magasin à bois. 16/2, bâtiment d’habitation du charron. 17, magasin à bois et travail à boeufs. 18, sous-sol au dessus magasin à grains. 19, bâtiments pour le logement des ouvriers. 20, logement appelé bâtiment des briquetiers. 21, réfrigérant. 22, four à chaux. 23, bâtiment et cloche à gaz. 24, bascule et logement.

Profitant de l’amélioration du contexte agricole à la fin des années 1880, les cultivateurs commencent «à suivre », avec les labours et binages profonds, l’apport d’azote et de phosphates. On commence à utiliser les graines françaises (Gorain est médaillé en 1886 et 1894).

Mais surtout, les planteurs réalisent que la culture de la betterave supprime les jachères et que la restitution des pulpes leur permet d’élever du bétail ; lequel sera, en plus, producteur de fumier.

Enfin, le procédé STEPHANREMECKERS apparaît (cossettes riches desséchées).

Mais malgré ce contexte favorable, aucun dividende n’est versé en 1885, 1886 et 1887. Cette année là, le solde des bénéfices (69 890 francs) est entièrement porté au compte «profits et pertes» pour atténuer le solde débiteur antérieur. Cependant de gros aménagements sont effectués. Le rapport du commissaire aux comptes présenté lors de l’assemblée générale des actionnaires le 22 décembre 1888 reconnaît : «Vos usines sont bien entretenues et les importantes dépenses et améliorations qui y ont été faites depuis plusieurs années ont eu pour résultat de les mettre en possession d’un bon outillage à la hauteur des progrès qu’a fait l’industrie de la sucrerie et de la distillerie».

Il chiffre alors à 203 631 francs 59 les travaux de réfection et d’amélioration effectués depuis trois ans. Mais le contexte général reste préoccupant.

En 1899, la production mondiale de sucre est représentée à 60 % par le sucre de betteraves (qui rechutera après 1912). L’année 1890 est marquée par des conditions météorologiques catastrophiques et celle de 1891 par une nouvelle récession économique.

En 1836 Joseph André FREY,Directeur et Associé de Crespel-Dellisse, donne son nom à la société. En 1841 Jules BERTHONNIER en est le directeur résident et en 1846 Jean Baptiste GUFFROY.

En décembre 1854, M. CRESPEL crée avec Jean-François Claude LEYVRAZ, ingénieur, une société pour l’exploitation industrielle et commerciale de la fabrique de Francières : La Société LEYVRAZ et Cie dont ce dernier sera directeur de 1856 à 1861.

Elle comprend deux banquiers parisiens : Jean Pierre PESCATORE et Frédéric GRIENINGER. Cet appel aux banquiers est rendu nécessaire par les sommes considérables que CRESPEL doit engager pour moderniser ses usines.

Ce qui n’empêchera pas sa ruine.

En juillet 1859, la fabrique de Francières est vendue aux enchères 200 000 francs à Frédéric GRIENINGER et Denis-Marin BACHOUX, négociant à Paris. En 1861 M. Charles GALLOIS est directeur et M. François DUPONT, chimiste.

Après le départ de Monsieur GRIENINGER, Monsieur Denis Marin BACHOUX crée une société anonyme en décembre 1884 : « La Sucrerie et Distillerie de Francières » laquelle perdurera juqu’à la fermeture et dont l’héritière – en ce qui concerne les terres et les fermes, ainsi que le site de l’usine – s’appelle la S.A.F. Société Agricole de Francières.

Monsieur BACHOUX apporte à la « SDF » la fabrique de sucre (1ha 32 a et 84 ca), le matériel et diverses pièces de terres (11ha 84 a et 11 ca). Le capital est fixé à 1 450 000 francs divisé en 2 900 parts de 500 francs chacune. Monsieur BACHOUX en reçoit 2800 ! Parmi les autres actionnaires, on compte la vve Maréchal, Jean Baptiste JENTAND (15 actions), Eugène PETIT (10 actions) et MARCHAND (15 actions). Outre M. BACHOUX, les premiers administrateurs sont : Eugène PETIT, architecte, J.B. JENTAND, négociant et Léopold BLONDIN, rentier.

Ce changement d’actionnaires s’accompagne d’un changement de directeur. Monsieur GALLOIS est remplacé par Prudent DRUELLE, fabricant de sucre à Courcelles. François DUPONT, le Chimiste, est également licencié. Charles GALLOIS intente un procès à la sucrerie, et réclame pour son congédiement une indemnité de 25 000 F. Le comptable, remercié lui aussi, fait de même.

Lorsque Monsieur BACHOUX est déclaré en faillite, en décembre 1888, pour ses autres affaires, ses difficultés rejaillissent sur l’évolution de la société. Elle se trouve alors dans l’impossibilité de faire face à ses engagements. Une avance de 200 000 francs, qui permet de payer les créances exigibles, est consentie par certains actionnaires qui deviennent ainsi les propriétaires effectifs. 1788 actions changent de mains en 3 jours. Parmi les nouveaux actionnaires, on relève les noms de : Gustave PEREIRE et de la veuve d’Isaac PEREIRE c’est à dire, l’une des grandes familles de la finance de l’époque. Monsieur BACHOUX démissionne du conseil d’administration en novembre 1888.

Trois des plus gros actionnaires : Madame veuve Isaac PEREIRE, Richard LATHAM du Havre et » La société DARBLAY et BERENGER », prêtent cette somme de 200 000 francs, le 03 mars 1889, pour six ans, à un taux d’intérêt de cinq pour cent. Une autre actionnaire, Madame veuve BERENGER née DARBLAY reprend le crédit de la banque Transatlantique, c’est à dire 150 000 francs. BIAREZ, ingénieur domicilié à Paris, DELPEUCH, BELIARD, ingénieur domicilié à Paris mais aussi administrateur de la société anonyme de raffinerie des mélasses et Paul NAZARD, cultivateur à la ferme du Tranloy à Moyvillers, deviennent administrateurs. Lorsque DELPEUCH meurt en 1893, son fils lui succède. La même année, entre au conseil d’administration Auguste FORT, fondé de pouvoir à la société des « Raffineries LEBAUDY », en remplacement de M. NAZARD. Lors du décès de BIAREZ en mars 1897, Eugène CHARDON, ingénieur mais aussi administrateur de la Société des distilleries du progrès, le remplace.

En 1906, Monsieur Gaston BENOIT devient directeur, poste qu’il laissera à Jean VALETTE, en 1939, pour occuper les postes de Président et Directeur Général en 1947. Au décès de Jean VALETTE, Madame BENOIT, quant à elle, reprendra le flambeau en 1951, avec le titre de Directeur Général, tandis que Monsieur DEVANNEAU assurera la conduite de l’usine.

Prudent Druelle (1) Madame Druelle (2) Maurice Druelle (3) et Paul (4). Collection J. P. Bricout.

Le successeur de Monsieur GALLOIS est Prudent DRUELLE, né à Séraucourt-le-Grand dans l’Aisne le 02 avril 1835, fabricant de sucre à Courcelles que dirigeait son père. Il signe un contrat de six ans, qui fixe ses appointements à douze mille francs par an et lui accorde 10 % des bénéfices.

Monsieur DRUELLE – qui restera à Francières jusqu’en 1906 – amène avec lui un comptable, Jules PIDOUX, qui reçoit 250 francs par mois plus le logement et le chauffage. Prudent DRUELLE reste plus de vingt ans à Francières.

Pendant son séjour à Francières, il place tous les membres de sa famille à l’usine où ils commencent ainsi leur carrière. Son fils Louis est chimiste, son second fils Fernand, sous-chef de fabrication et son gendre, Lazare Pierre ROUX, est ingénieur.

Comme Gallois avant lui, qui fut conseiller municipal de 1874 à 1888, M. DRUELLE participe activement à la gestion de sa commune et siège au conseil municipal de 1888 à 1904.

Il meurt au début de l’année 1906. Sa mort clôt une période au sein de l’entreprise que l’on pourrait qualifier de consolidation. C’est le mari de sa petite fille qui lui succède, ouvrant une nouvelle période.

Au premier rang : Germaine Hacquart, M. Druelle et Mme Marguerite Lesage.

Au deuxième rang : Fernand Druelle, Amélie Lesage, Simone Benoit. Collection Jean Pierre Bricout.

1906 - 1947 : l'ère des Benoit

La cour d’honneur.

A gauche, la maison patronale ; à droite, le prolongement de la Halle Thirial, contenant bureaux et chapelle.

En 1906, Gaston Benoit devient le nouveau directeur. Entre la distillerie 1880 ( désormais réservée au stockage et au logement des saisonniers) et la route, il aménage la « cour à betteraves » avec deux bâtiments-bascules à l’entrée. ( les betteraves sont déchargées dans des caniveaux dont un seul à ciel ouvert est visible actuellement puis, entraînées par projection d’eau, arrivent à la façade sud de l’usine où, après nettoyage, elles sont hissées jusqu’au sommet du bâtiment).

L’aile nord de la cour d’honneur est convertie progressivement en logement patronal et bureaux et l’aile sud en ateliers modernes et laboratoire.

En 1930, cette aile nord est « modernisée » en grignotant en façade sur la route sur les logements ouvriers. Côté cour et façade arrière, bow-window, terrasse, rotonde avec éclairage zénithal marquent cette période « art moderne ».

Simultanément, l’extrémité ouest sur la route de l’aile sud voit des bureaux occuper la place d’anciens ateliers et qui sont traités dans le même style.

L’ensemble est crépi sur la brique précédente.

Les deux conciergeries sont également crépies et les ouvertures à arcades, modifiées.

En 1933-1934, une troisième distillerie est créée le long de la limite nord du site et encore plus au nord des citernes en ciment sont édifiées ainsi qu’au nord-est des ateliers de menuiserie et de mécanique.

Plan récent et sans légende retrouvé dans les archives de la S.A.F.

En 1907, la dernière travée au nord des logements le long de la route a été transformée en école pour les enfants du hameau et, à la fin de la guerre 14-18, une chapelle a été installée à la place d’un bureau dans la partie nord de la halle primitive.

Dans la deuxième moitié du XIX°siècle, a été créé le magnifique jardin patronal à l’est de l’usine avec plantations, kiosque, bassins et circulation d’eau.

Sur l’autre côté de l’ex N17, n’existait en 1829 qu’un cabaret au nord, transformé plus tard (1891) en habitation. Progressivement se sont édifiées huit maisons ouvrières, dont quatre jumelées en 1923, une simple datant de 1924, puis, au Nord du cabaret , deux de 1914. Plus au Nord encore, deux de 1957.

Avec les maisons de la rive Est ( la travée de 1850-59 et les deux maisons aux extrémités, sans parler des logements patronaux), s’est ainsi constitué progressivement le « hameau de la sucrerie » abritant, à la fermeture, une population d’environ 150 personnes. Ce hameau se repeuple progressivement avec la réhabilitation des maisons.

En dehors du hameau lui-même, la sucrerie a acquis des habitations dans les villages des alentours pour le logement du personnel.

Le puits d’origine auprès de la cheminée étant devenu rapidement insuffisant, elle a créé des captages entre l’usine et Fresnel, à Gournay sur Aronde et à Estrées Saint-Denis.

Au fur et à mesure des besoins, elle a installé des bascules au loin, près des cultivateurs, dans les champs ou dans les gares.

Elle a acquis à Moyvillers en 1926 une ancienne usine de battage et l’a transformée en usine de fabrication de fourrages mélassés. (elle sert actuellement de stockage pour l’activité agricole).

En 1938, avec l’accord du personnel, elle a aménagé tout à l’ouest dans les champs, un abri antiaérien ultramoderne.

Mais surtout elle a acquis à bail ou en propriété, en plus des deux fermes d’origine de Fresnel et de Francières, des fermes et des terres pour produire elle-même ses propres betteraves. Ce processus s’est accéléré à partir de 1880. À la fermeture, la SDF était à la tête de cinq fermes des environs et de 1200 ha de terres.

Si l’élevage de bœufs et de chevaux était jadis nécessaire, ses propriétaires successifs ont toujours mis un point d’honneur à conserver une polyculture et de l’élevage en plus de la production de betteraves et de fourrage, en remportant de nombreux prix dans les comices agricoles.

Certaines années, ce furent les bénéfices agricoles qui contrebalancèrent les déficits industriels de la S.D.F.

Les maisons ouvrières du hameau de la sucrerie.

En 1908, la direction de l’usine autorise trois entrepreneurs à betteraves à créer et gérer une « gargote saisonnière » pour nourrir le personnel pour la durée de la fabrication. On la retrouve encore en 1909 et 1910. Une cantine avait pourtant été ouverte dans l’enceinte de l’usine en mai 1860, mais avait du cesser son activité.

En 1922, sont construits en face de l’usine des maisons ouvrières jumelées, essentiellement au sud et deux au nord.

En 1927 la sucrerie de Francières compte 62 logements ouvriers et le hameau comptera 157 habitants en 1930. Il existe toujours des logements dans l’usine de part et d’autre de l’école et au sud. La S.D.F. a acquis, durant cette période, des habitations à l’intérieur du village et dans tous ceux des environs pour loger ses ouvriers.

En 1926, un incendie ayant détruit l’aile droite de l’usine et le laboratoire du chimiste, ceux-ci seront aussitôt reconstruits.

Les années 1930 sont riches en nouveautés :

– En même temps que l’embellissement de la maison patronale, la serre est créée et une orangerie remplace l’ancienne « bouverie à trente boeufs ».

– Peut-être par économie, l’école privée devient laïque ; locaux, matériel, éclairage sont loués à la municipalité pour un franc symbolique par an, mais l’institutrice de cette école mixte à classe unique est rétribuée par l’Etat. En 1930 on compte 22 élèves.

– Le bâtiment situé au sud de la cour centrale avec sa grande porte cochère ne constitue plus l’entrée des livraisons. Accolés à lui au sud, deux petits pavillons encadrant un pont à bascule sont la nouvelle entrée.

En 1933, cet ancien bâtiment d’entrée est refait, élargi, couvert d’un toit plat avec balustrade basse en créneaux, enduit en ciment et abrite les bureaux avec le laboratoire au premier étage.

Entre 1933 et 1935, une troisième distillerie est créée an nord de l’enclos, ainsi que deux réservoirs à alcool. Elle produira en 1933 : 5 302 hectolitres d’alcool, 7 228 en 1936, 3 249 en 1938 et traitera 5 à 10 000 tonnes de betteraves supplémentaires par campagne. Elle fonctionnera jusqu’à la fermeture.

Au centre des bâtiments de fabrication, la grande halle conservant ses murs de la première époque, sera surélevée en ossature métallique hourdée de briques. Elle contient les générateurs et la chaudière.

Au mi-hauteur sur la cheminée se trouve la trace d’un obus l’ayant touché lors des combats de juin 1918.

La Grande Guerre

Monsieur Gaston BENOIT, directeur de l’usine ayant été fait prisonnier dès le 2 septembre 1914, c’est son épouse, âgée de trente quatre ans, qui décide de reprendre la direction de l’usine malgré son inexpérience… et son appartenance au sexe féminin. Faisant preuve d’une énergie indomptable, elle se révélera une femme d’affaires avisée, même dans les pires difficultés.

Il fallut faire face d’abord au départ des ouvriers mobilisés et aux réquisitions de matériel, qui compliquaient la gestion des 900 hectares de culture dépendant de l’usine. Durant toute la guerre, la chasse à la main d’oeuvre et la recherche de l’indispensable charbon et autres produits de base sera la préoccupation majeure. Dès le 31 août, l’avance allemande provoque l’évacuation de la population locale.

Le 17 octobre, quand Madame BENOIT peut enfin rentrer, elle découvre l’usine et son logement pillés et saccagés par les troupes allemandes et françaises. De plus, et jusqu’à la fin du conflit, une grande partie de la fabrique sera occupée par l’armée et ses différents services et il faudra composer avec, ainsi qu’avec le couvre-feu.

La sucrerie ne dispose que de 17 chevaux et 54 boeufs ayant échappé à la réquisition de la mobilisation.

Toutes les terres de la société seront occupées par les dépôts de matériel, par les tranchées, les voies Decauville, les batteries faisant feu sur un ennemi proche, un terrain d’aviation et défoncées par la circulation des troupes à l’entraînement.

Exemple de ces difficultés quotidiennes : jusqu’au repli allemand de mars 1917, aucune des personnes liées à l’usine, en zone des armées, ne pouvait franchir le passage à niveau pour se rendre à Estrées St Denis. Par contre, les bombardements terrestres ou aériens ne causèrent que des dégâts relativement peu importants aux installations, mais il fallait souvent travailler sous les obus.

Malgré tout et grâce à l’énergie déployée par Mme BENOIT, le 12 novembre 1914, l’entreprise était remise en marche. Les moissons et la fabrication du sucre se poursuivront durant toute la guerre, jusqu’à la fin de la campagne en janvier 1918.

En mars 1918 survint la dernière offensive allemande qui amènera en juin une patrouille allemande aux murs de la sucrerie. Le 9 juin débuta le deuxième exode de la population. Du 20 juillet au 4 août, l’armée a procédé au démontage de l’usine.

A la mi-août, Madame BENOIT peut rentrer, seule, à Francières et découvre les toits crevés, les fenêtres éventrées, tout le paysage avoisinant bouleversé par les combats et les tombes des soldats morts. Elle réussit malgré tout à faire la moisson en septembre, dans les zones où cela est possible. En novembre, elle est avertie que le matériel va être réexpédié. Il arrivera après l’armistice du 11 novembre, avec le retour de son mari.

Malgré ces circonstances défavorables, 13 465 tonnes de betteraves furent traitées durant la campagne 1915/1916 et 16 807 durant celle de 1916/1917. La campagne de 1918/1919 sera plus difficile. Four à chaux et grande cheminée atteints ont été facilement réparés, par contre, le petit matériel a disparu en masse et la ferme du Pré a été ravagée. L’usine, dans cette première campagne d’après-guerre a enregistré 88 379 francs de pertes, mais grâce à la partie agricole, l’exercice global a été bénéficiaire de 118.844 francs. Les dommages de guerre, d’abord fixés à 150.661 francs furent réévalués en 1920 à 1.297 000 francs. Durant tout cette guerre, et dans les zones qu’ils occupaient, les Allemands – contrairement à 1870 – emportèrent matières premières, matériels et produits fabriqués, interdisant même aux agriculteurs de planter des betteraves. A la fin du conflit, il ne subsistait plus que huit sucreries dans l’Oise, sur les vingt répertoriées en 1914.

Les cinquante et une de l’Aisne sont détruites et celles de la Somme, proches de Francières, gravement endommagées ou détruites comme celle de Roye.

Les usines rescapées de l’Oise vont donc jouer un rôle prépondérant dans la période qui va suivre.

L’entre-deux guerres

Deux lois vont ensuite changer la donne commerciale et économique. Celle du 6 août 1917 créant l’Office de Reconstruction Industrielle profitera à Francières par le désobusage, le comblement des tranchées, etc. effectué par des prisonniers allemands.

Par contre, celle du 17 avril 1919 visant à la réparation intégrale des dégâts matériels, favorisera -elle- les sucreries entièrement détruites, rebâties en plus grand, modernisées et donc plus fonctionnelles.

Malgré tout, la période 1920/1945 marquera l’apogée de la fabrique avec des investissements dans tous les domaines, facilités par l’inflation de la monnaie.

Monsieur BENOIT reprit alors la direction de l’usine, sa femme s’occupant des enfants et des familles du personnel. Ils seront aidés à partir de 1930 par un de leurs gendres, Monsieur Jean VALETTE, ingénieur chimiste, promu sous-directeur, puis administrateur directeur, quand Monsieur BENOIT deviendra Président Directeur Général de la SDF. Cette période sera également conditionnée par les circonstances extérieures. La confédération générale des planteurs de betteraves est créée en 1921. Cette année là, il reste 80 fabriques françaises en activité.

Chiffre à rapprocher aux 232 de 1914 !

La reconstruction fera remonter le chiffre, mais seulement à 108, car le phénomène de concentration industriel a déjà commencé. En 1922/1923 l’Etat lance une campagne de promotion des alcools industriels « Le carburant national ».

En 1931, l’excédent mondial est de quatre millions de tonnes de betteraves, entraînant une chute des cours. Celle-ci provoque la réunion d’une deuxième convention internationale, qui échoue.

Le France met alors en place un système de contingent par usine et de répartition entre planteurs.

1935 voit l’apparition d’une nouvelle variété de betterave à 36 chromosomes au lieu de 18 et en 1937, un accord international est trouvé sur la question du sucre. La production sucrière française s’élèvera à 1 030 000 tonnes en 1939.

L’abri anti-aérien de la sucrerie, érigé en 1938.

La sucrerie sous l’Occupation

Depuis quelques années, le pays se préparait à une guerre (occupation de la Rhénanie en 1936, celui de la Tchécoslovaquie, accords de Munich en 1938, la guerre d’Espagne) et des mobilisations partielles comme celle de 1938, commencaient à perturber le fonctionnement de l’usine. L’annonce de la mobilisation générale du 1er septembre 1939, précédant la proclamation de guerre du 3 du même mois, va précipiter les évènements :

– Départ des mobilisés, remplacés vaille que vaille par des femmes et des enfants interrompant leurs études, réquisitions de véhicules, prescriptions de la défense passive, premières restrictions en attendant pire. Mais le travail s’effectuera à peu près normalement, jusqu’à l’offensive allemande du mai 1940.

– Le 21 mai, une première évacuation a lieu, mais l’avancement des troupes allemandes étant provisoirement stoppée, les habitants reviennent chez eux.

– Le 6 juin, et en catastrophe, deuxième évacuation concernant la presque totalité de la population. Lors de la première évacuation, les archives de la sucrerie de Francières ont été transférées dans l’ouest, le stock de sucre et les graines de betteraves évacués vers l’Auvergne.

La deuxième fois, la direction s’est chargée de procurer tous les moyens possibles au personnel et à leur famille : charettes à chevaux, camions non réquisitionnés, et même l’autopompe, pour les transporter en Seine et Marne ou par Chartres, vers Angers ou la Dordogne. Après leur départ, les combats font rage à l’ouest de la nationale 17.

Un obus français a détruit la chambre des Benoit, deux obus allemands ont traversé la salle de billard, un autre a éclaté au pied de la cheminée. Un hangar est incendié, avec le blé qu’il contenait, ainsi qu’un tracteur et une batteuse. La sucrerie est occupée, comme le village entre le 10 et le 12 juin.

Militaires, pillards des deux camps, et civils français ont cassé ou emporté du petit matériel. Tout est dévasté. La famille Benoit était réfugiée à Bergerac. Madame Benoit revient à Francières le 28 juillet, plusieurs mois avant son mari. Les Allemands occupent toute l’usine, les bureaux et la maison patronale. Des meubles sont sur le trottoir, le mobilier du salon dans le jardin.

La famille Benoit devra aller habiter dans une des fermes jusqu’à ce que la Kommandantur de Compiègne ne fasse libérer deux pièces par les services d’intendance, qui les occupaient. Jusque fin août, des prisonniers français de Royallieu sont amenés tous les jours à l’usine, en plus d’une trentaine logée sur place, avant le départ pour l’Allemagne. Huit d’entre eux pourront s’évader, grâce aux faux papiers fournis par le curé du village, l’abbé Le Pévédic qui dès ce moment, constitue un premier noyau de résistance.

Mais la vie va se réorganiser. Le 29 août, le catéchisme est rouvert à l’usine et le 3 septembre la première messe y est dite. La direction de la sucrerie va s’occuper des familles de prisonniers, en leur fournissant une aide alimentaire et organiser l’envoi de colis aux prisonniers eux-mêmes. Elle va devoir négocier, avec les autorités allemandes et de Vichy, l’obtention de matières premières pour faire « tourner » l’usine. Laquelle devra fournir aux occupants, du sucre et des produits agricoles.

Elle va surtout rencontrer des problèmes de main-d’oeuvre. Remplacement des prisonniers au début, problème du S.T.O. (Service du Travail Obligatoire) épargnant jusqu’en 1944 les ouvriers agricoles. En l’absence du matériel détruit ou réquisitionné, il faut travailler les champs « à la main ». Il ne reste que deux camions Berliet, fontionnant au gazogène, ce qui mobilise certains ouvriers pour la fabrication du charbon de bois.

Mais cela permet d’affecter des ouvriers aux tâches agricoles, et ainsi de leur éviter le S.T.O. pendant l’intercampagne et d’en recruter de nouveaux, pour la même raison.

Dès 1943, pour procurer une activité à des jeunes des classes 42/43 et leur éviter de partir au STO, Monsieur Valette et Monsieur Benoit mettent en place un bureau « Bedeau » à la sucrerie.

Cette organisme, créé dans les années 30, avait pour but officiel d’améliorer la productivité dans les entreprises, en s’inspirant des techniques du russe Stakhanov (ou du taylorisme ?). C’est grâce à ce subterfuge, que des jeunes seront envoyés dans les fermes pour « décomposer » en tâches élémentaires le travail des ouvriers et améliorer les rendements.

(In : La sucrerie de Francières – Mémoires).

Durant toute la période de l’occupation allemande, les hivers ont été particulièrement rudes, les contrôles permanents, et le couvre feu a considérablement gêné le travail des ouvriers.

A partir de 1943, les alertes aériennes vont se multiplier et vont obliger – jour et nuit – les ouvriers et leurs familles à se précipiter dans les abris prévus, à l’appel de la sirène. Surtout à partir du mois de juin 1944. Le phénomène s’intensifiant jusqu’à la Libération. La moisson se fera sous les mitraillages. Le téléphone est coupé en juillet.

L’usine, malgré les craintes, n’est pas particulièrement concernée, les attaques aériennes visent la gare d’Estrées-Saint- Denis proche, la voie ferrée, les convois et véhicules sur la RN 17. Les sabotages agricoles se multiplient, durant cette période : moissons incendiées, matériel agricole ou de battage détruit.

Le groupe de l’abbé Le Pévédic n’est pas impliqué.

Si de nombreuses bombes sont tombées aux alentours, l’usine elle-même fut épargnée et on n’y trouvera à profusion que des douilles tombées des avions et des éclats d’obus. Lors de leur reflux, plus ou moins en désordre à la fin août 1944, les Allemands ont encore « réquisitionné », sucre, gas-oil, huile, outillage, etc… et même un camion survivant de 1918.

C’est le premier septembre 1944 que la première « jeep » américaine s’arrête devant l’usine.

Si en 39/40, campagne record, la fabrique a traité 55 150 tonnes de betteraves, ce chiffre est tombé les années suivantes à 26 569 (40/41) 28 627 (41/42) 28 360 (42/43). Pas de chiffre pour 1943 /1944.

Monsieur BENOIT est né le 13 novembre 1872 à Magny en Vexin. Autodidacte, il a commencé à travailler à l’âge de quatorze ans comme aide-chimiste à la sucrerie de Pierrefonds.

Il a épousé Marguerite LESAGE, petite-fille de DRUELLE, de huit ans sa cadette. Le couple aura quatre filles nées entre 1904 et 1911.

G. BENOIT était, avant son arrivée à Francières, directeur administrateur de la sucrerie de Crépy-en-Laonnois dans l’Aisne.

Si son action s’est souvent inscrite dans la continuité de celle de Prudent DRUELLE, il a aussi imprimé sa marque à la marche de l’entreprise et manifesté des préoccupations sociales.

Dès le 02 août 1914, il part au front comme lieutenant d’artillerie.

Blessé, il est fait prisonnier le 2 septembre, laissant la direction de l’entreprise à son épouse.

Il la reprendra en 1918 jusqu’en 1947, date de son décès.

UNE FIGURE DE FEMME : MADAME BENOIT à LA SUCRERIE DE FRANCIERES DE 1914 à 1918

Il faut imaginer cette grande bourgeoise en brodequins et robes de fabrication locale, pataugeant dans la gadoue des routes et des champs défoncés par les troupes, conduisant sa charrette tirée par sa vieille jument pour gagner une gare lointaine ouverte ( Pont, Clermont , voire Crépy ou Amiens) afin d’aller négocier dans les ministères à Paris où se rendant à Compiègne passant par les ponts de bateaux , dans l’encombrement des convois et au milieu des explosions des tirs de notre artillerie ou de celle des obus allemands.

Avec les multiples contrôles routiers ou dans les gares pour des questions de visas toujours changés, entraînant refus d’embarquer ou bien de sortir de la gare.

Comme à un retour d’exode dans un logement vide et sans vitres, avec une paillasse, une table de jardin, un tronc d’arbre pour siège, un quart et une gamelle prêtés par un soldat et ladite gamelle réchauffée sur un coin de la roulante des soldats occupant l’usine.

Et continuant à gérer fermes et usine, approvisionnements et ventes tout en s’occupant de sa famille et des soldats voisins.

Et les évacuations où elle retrouve au retour outre sa maison, usine et fermes pillées et ravagées.

Les pressions familiales pour abandonner.

Et la suffisance, la non-reconnaissance sincère de son conseil d’administration de tutelle.

SES ORIGINES FAMILIALES

Prudent Druelle, directeur de l’usine depuis 1884 jusqu’à son décès en 1906, a eu cinq enfants, trois garçons et deux filles dont l’une épousera M. Lesage, père de Marguerite née en 1880.

On ne sait rien de sa scolarité, sans doute une solide éducation dans un établissement privé comme les jeunes filles de son milieu et de son époque, l’amenant à un brevet qui, avant 1900, était la consécration et d’un autre niveau qu’actuellement.

On connaît seulement son éducation religieuse, ses talents de pianiste, la langue allemande apprise à l’école et elle avait passé le diplôme d’infirmière.

Jeune fille de bonne famille prête à tenir un rôle d’épouse et de mère mais sans aucune formation technique d’agriculteur et encore moins de fabricant de sucre.

Elle épouse Gaston Benoît de huit ans son aîné en 1903. Gaston Benoît était à cette époque directeur administratif de la sucrerie de Crépy en Laonnois.

C’est à Crépy qu’elle vivra jusqu’en 1906, son mari étant nommé en juin directeur de la sucrerie de Francières à la mort de Druelle. Marguerite retrouve son pays natal.

Elle a eu quatre filles nées entre 1904 et 1911 qui avaient donc de 10 à 2 ans à la déclaration de la guerre.

Lieutenant d’artillerie, Benoit est mobilisé le 31 juillet 1914. Elle va le retrouver deux ou trois fois dans l’Aisne où son unité se constitue.

En particulier le quatre août à Moy où elle lui promet de le remplacer et où Gaston lui indique comment tout doit marcher et fixe « un conseil de régence». Marguerite Benoit a ce jour-là 34 ans.

Le 2 septembre, dans les combats de Guise, Gaston Benoit, blessé, est fait prisonnier et sa femme restera longtemps avant de savoir qu’il était vivant et interné en Allemagne et de pouvoir très irrégulièrement correspondre avec lui.

Dés le quatre août 1914 elle réunit, sans aucun mandat officiel, tous les chefs de service et« s’initie aux affaires ».

La guerre est encore loin et personne ne s’imagine ce que notre région va subir. Mais déjà elle est aux prises avec les premières difficultés, pour gérer la fabrique et 900 ha de terres et de fermes.

Le personnel :

Les hommes valides ont été mobilisés. Malgré tout, son personnel sera essentiellement masculin et l’on imagine combien il a été dur et délicat en 1914 pour une femme, de s’imposer.

Durant toute la guerre, il lui faudra lutter contre « les froussards, les défaitistes » qui, inquiets pour leurs familles en plus, voudront fuir et abandonner village et travail. Elle se heurtera même durant la crise de 1917, à des propagandistes cherchant à faire déserter le personnel exposé.

Ce personnel, nettement moins qualifié, il faudra qu’elle aille le chercher durant quatre ans dans les usines fermées, parmi des «ouvriers parisiens», des délinquants, qui lui causeront les pires soucis et qu’elle ne gardera pas longtemps, par des prisonniers de guerre allemands qu’il lui faudra mater, maniant carotte et bâton et dont elle se retrouvera « militairement » responsable.

Enfin, très souvent en période de moisson ou de campagne, par des soldats au repos détachés par les autorités militaires. (L’un d’eux mourra écrasé entre deux wagons en 1915).

La chasse aux fournitures :

Dans les conditions de circulation déjà évoquées, il lui faudra trouver les fournitures à la suite de démarches harassantes, souvent parisiennes. Charbon difficile à acheminer, coke (elle ira un jour à Boulogne-sur-Mer, pour en faire débloquer), semences, pièces détachées etc.

Il lui faudra assurer son contingent de betteraves et, durant tout ce temps, lutter contre les« confrères » essayant de lui prendre ses contrats (surtout des distillateurs) en parlant de son incompétence de femme et en surpayant les cultivateurs.

Tracasseries administratives :

Pour le moindre déplacement, pour l’obtention du moindre approvisionnement ou de personnel, elle devra sans cesse présenter des laissez-passer toujours modifiés, sans cesse refoulée sur la route et dans les gares.

Lors d’un changement de déploiement d’armées, elle ira chercher à 16 Km au Sud une nouvelle autorisation avant de pouvoir se rendre à Compiègne à 12 Km à l’Est.

En 1915, durant des mois, la limite du front est fixée au passage à niveau d’Estrées, interdisant au personnel de « monter » à l’usine et à elle d’aller se ravitailler à Estrées. La boulangère lui passait son pain par-dessus la barrière, mais avec l’interdiction de lui parler.

Les réquisitions :

Sans cesse de nouvelles réquisitions s’abattaient sur la sucrerie, les champs et les fermes d’où de permanentes disputes avec les officiers d’administration. Il lui fallait « monter » jusqu’à un général.

Par exemple, boucherie et infirmerie installées en pleine usine, plus tard dépôt de munitions occupant presque tous les bâtiments alors que la sucrerie était déjà menacée de bombardements.

Et ce qui n’arrangeait rien, c’est que ces multiples diktats étaient formulés souvent par de jeunes et fringants officiers « sous-fifres imbus de leur pouvoir », multipliant un zèle administratif, afin de ne pas partir au front, alors qu’elle-même était morte d’inquiétude pour son mari interné en forteresse et malade, d’après les rares nouvelles qu’elle en avait.

Heureusement, dès qu’elle montait dans la hiérarchie pour aller y batailler, elle rencontrait un accueil plus favorable. Son statut de femme en zone hostile et de femme de prisonnier, la nécessité pour le pays de l’approvisionnement en blé et en sucre (la plupart des sucreries se trouvaient en zone occupée ou détruites) et…son culot, lui permettaient de reprendre le travail.

Ambiance de guerre :

Et tout ceci en zone de guerre avec les alertes, les couvre-feux.

Nous reviendrons peu sur les trois évacuations de l’usine et des habitants du hameau.

Celle de 14, au retour de laquelle elle retrouve l’usine et son habitation dévastées et saccagées par les Allemands, l’armée à son retour ne lui laissant, pour vivre et travailler, qu’une chambre et une petite salle.

Celle, brève, de mars 1918 pendant laquelle les Anglais se sont livrés aux mêmes dévastations.

Celle, longue, de juin 1918 qui dura plus de deux mois. L’usine et la région ont été transformées en un épouvantable champ de bataille. Début août, l’armée a démonté et évacué le matériel de l’usine, qui ne sera rapatrié que fin 1918.

Entre ces évacuations, les bombardements aériens et par l’artillerie ont été sévères, atteignant souvent le périmètre de la sucrerie et y causant des dégâts. Il y eut même des obus de gaz asphyxiant en juin 18.